AUS TRADITION INNOVATIV

Während die Innovationskraft in vielen Ländern schwächelt, schreitet die Schweiz im Eiltempo voran – und wurde jüngst zum 14. Mal in Folge zum innovativsten Land der Welt gewählt. Was ist das Erfolgsrezept?

Text: Matthias Kriegel

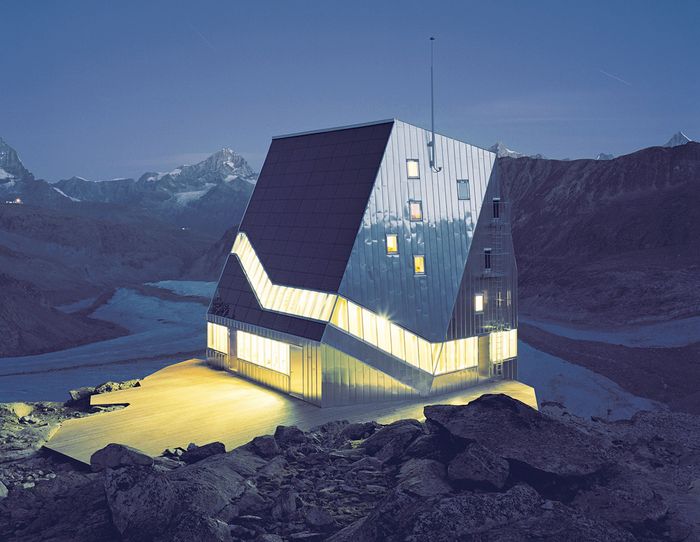

seit 2010 ist es ein Gebäude in Form eines Kristalls. Entworfen von der ETH Zürich, steckt es voller innovativer Hightech und versorgt sich zu 90 Prozent autark

Credit: Fotos: Sektion Monte Rosa

DIE ERFOLGSSERIE GEHT WEITER: 2024 landete die Schweiz auf dem ersten Platz des Global Innovation Index der Weltorganisation für geistiges Eigentum – und das zum 14. Mal in Folge. Auch im Europäischen Innovationsanzeiger 2024 der Europäischen Kommission war kein anderes Land besser: Die Eidgenossenschaft übertraf alle 27 EU-Mitgliedsländer mit einem Innovationsindex von 152,2 Punkten – 138,4 Prozent des EU-Durchschnitts. Natürlich ist das kein Zufall, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung. Denn der Schweizer Erfolg basiert auf der Kombination von Tradition, Innovation und Stabilität.

INVESTITIONEN SIND ENTSCHEIDEND

Ein wichtiger Pfeiler ist die Schweizer Industrie, die massiv in die Zukunft und ihre Zukunftsfähigkeit investiert. Allein die Privatwirtschaft wendet jährlich 18 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung auf, seit 2021 haben Unternehmen ihre Ausgaben in dem Bereich pro Jahr um 3,5 Prozent erhöht – aus Überzeugung: Für neun von zehn Schweizer Firmen ist Innovation essenziell, um sich von der Konkurrenz abzuheben – dies gilt sowohl für Großunternehmen als auch für den Mittelstand. So lautet das Ergebnis einer Umfrage der Großbank UBS mit dem Marktforschungsinstitut Intervista unter 2500 Entscheidungsträgern. 50 Prozent der Befragten sehen das größte Potenzial für Innovation bei Produkten und Dienstleistungen. Bei Firmen im Industriebereich stufen 25 Prozent Innovationen im Produktionsprozess als relevant ein, Dienstleister setzen zusätzlich auf Innovationen in den Bereichen IT und digitale Prozesse (20 Prozent). Und fast zwei Drittel sehen das größte Innovationspotenzial bei den Mitarbeitenden. „Ohne die Initiative und Kreativität von Mitarbeitenden auf allen Stufen erzielt man keinen Fortschritt“, sagt Christoph Plüss, CTO von UNITED MACHINING SOLUTIONS. „Deshalb investieren wir viel in die Ausbildung und Förderung.“

KONTINUITÄT UND TRADITION

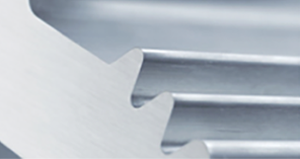

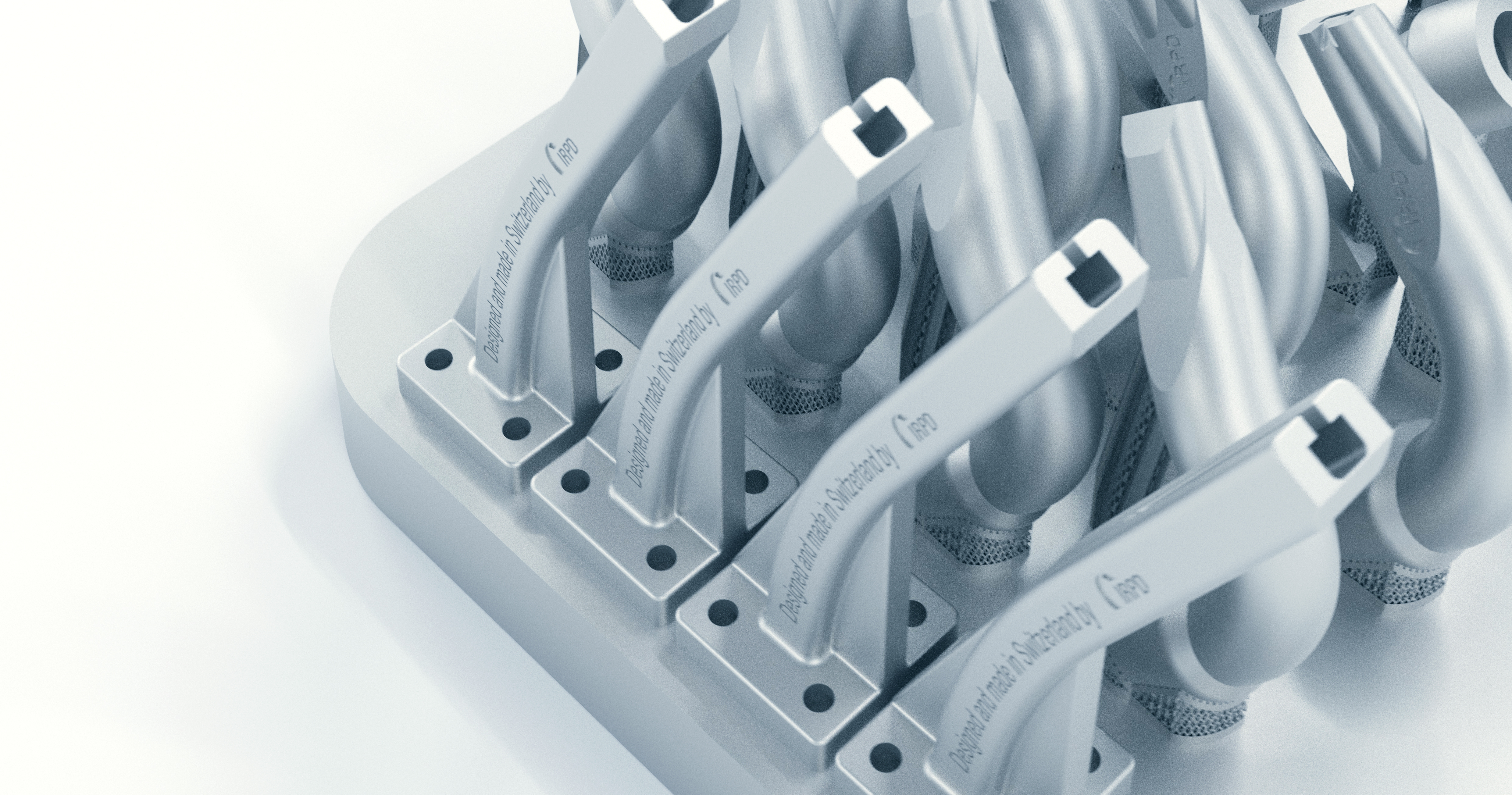

Ein weiterer Grund für den Erfolg der Schweizer Industrie: Das Portfolio ist breit gefächert. Es reicht von der Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittelindustrie über Finanzdienstleistungen bis hin zur Tech-Industrie. „Denken wir zum Beispiel an Uhren mit großen Komplikationen, die extrem aufwendig herzustellen sind, oder an Textil- oder Werkzeugmaschinen“, ergänzt Ivan Filisetti, Mitglied der Geschäftsführung von UNITED MACHINING SOLUTIONS. „Schweizer Unternehmen sind historisch führend in der Innovation vieler Branchen. Hier gibt es eine jahrhundertealte Kultur, die die Schweiz schon immer ausgezeichnet hat.“

Damit spricht Ivan Filisetti einen weiteren Erfolgsgaranten der Schweizer Industrie an: Kontinuität und Tradition. Verkörpert wird dies durch zahlreiche Firmen, die seit mehr als 100 Jahren erfolgreich sind. So wurde STUDER, einer der weltweit führenden Hersteller von Präzisions-Rundschleifmaschinen aus Thun, im Jahr 1912 gegründet. LIECHTI, einer der globalen Marktführer im Bereich 5-Achs-Fräslösungen, bereits 1865. Dass diese und viele weitere Schweizer Firmen so lange nach ihrer Gründung noch erfolgreich sind, hat mit ihrem Innovationsgeist zu tun. „Auch für Traditionsunternehmen gilt das darwinsche Gesetz“, weiß Filisetti, „wenn sie nicht mehr in der Lage sind, sich neu zu erfinden und weiterzuentwickeln, sind sie zum Verschwinden verurteilt. Das wissen wir sehr gut und haben es in unserer Geschichte immer wieder bewiesen, indem wir auf wahre Innovation setzen. Das bedeutet für mich, ein Produkt oder einen Prozess zu schaffen, den es vorher nicht gab.“

Einen ebenso großen Anteil am Schweizer Erfolg hat das Bildungssystem, das die Köpfe hinter den Innovationen „made in Switzerland“ hervorbringt. „Für die Innovationskraft der Schweiz ist die Kooperation zwischen Universitäten und Unternehmen äußerst wichtig“, erklärt Prof. Dr. Rudolf Minsch, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung von economiesuisse, der größten Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft. „Dreh- und Angelpunkt ist der Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Nicht umsonst wollen auch viele ausländische Großfirmen in der Schweiz forschen: weil sie die Nähe zu den ETHs suchen.“ So zählen die ETH Zürich und die EPFL Lausanne zu den weltweit führenden technischen Hochschulen. Mit beachtlichen 37 neuen Spin-offs setzte beispielsweise die ETH Zürich 2024 ihren langfristigen Aufwärtstrend bei der Gründung neuer Unternehmen aus ihrer Forschung fort. Die steigende Investitionssumme in ETH-Spin-offs belegt deren Zukunftsfähigkeit und Attraktivität: 2024 wurden fast 425 Millionen Franken investiert – ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Gesamtwert sogar verzehnfacht.

Die landesweit 16 Innovationsparks von der Stiftung Switzerland Innovation wiederum bringen Hochschulen und Wirtschaft zusammen. Seit ihrer Gründung vor etwa acht Jahren haben sie zur Ansiedlung von mehr als 300 Unternehmen geführt. Sie konzentrieren sich auf die Bereiche Gesundheit und Lifesciences, Mobilität und Transportwesen, Energie, Umwelt und natürliche Ressourcen, Fertigung und Produktion sowie Computer- und Datenwissenschaften. Diese strategische Ausrichtung auf zukunftsträchtige Branchen trägt maßgeblich zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz bei. „Auch wir pflegen sehr enge Beziehungen zu universitären Forschungsinstitutionen und Fachhochschulen und führen entsprechend auch Forschungsprojekte durch“, sagt Christoph Plüss. „Diese sind wichtige Quellen für Fachpersonal und neue Mitarbeitende.“

Credit: Fotos: ETH Zürich/Meinrad Schade

Credit: Fotos: Switzerland Innovation Park

HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT

Entscheidend am Innovationserfolg mitgewirkt wird aber auch jenseits des Unicampus. Forschungseinrichtungen wie das CSEM (Centre Suisse d‘Electronique et de Microtechnique), ein gemeinnütziges Schweizer Technologieinnovationszentrum mit mehr als 600 Mitarbeitenden, entwickeln Technologien in den Bereichen Präzisionsfertigung, Digitalisierung, optische Elemente, künstliche Intelligenz und nachhaltige Energie. Und mit der schweizerischen Agentur für Innovationsförderung Innosuisse fördert der Bund wissenschaftsbasierte Innovationen. So will er darauf hinwirken, dass Innovationsthemen von großer und branchenübergreifender Bedeutung aufgegriffen werden.

Trotz aller Erfolge steht aber auch die Schweiz vor Herausforderungen. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sind zwar hoch, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt stagniert allerdings seit Jahren. Drei Viertel der von der UBS befragten Unternehmen nannten das Thema Fachkräftemangel als besonders besorgniserregend. Fast 40 Prozent der kleinen und mittleren sowie 53 Prozent der großen Unternehmen befürchten gar eine Zuspitzung der Situation. Für Ivan Filisetti ist klar: „Die Lösung für dieses Problem muss im Unternehmen selbst gesucht werden. Die interne Ausbildung zukünftiger Fachkräfte leistet einen wertvollen Beitrag – und ist somit auch ein guter Motor für interne Innovation. Außerdem braucht es eine Kultur der kontinuierlichen Innovation und Transformation, um Mitarbeitende zu motivieren.“

Eine weitere Herausforderung ist die voranschreitende digitale Transformation, insbesondere durch die wachsende Nutzung von Cloud Computing, Big Data und künstlicher Intelligenz. Große Unternehmen setzen diese Technologien deutlich häufiger um als kleinere Firmen. Dies vergrößere die Kluft zwischen den Unternehmen, warnte Anfang Januar die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Christoph Plüss verweist in dem Zusammenhang stolz auf das Jahr 2015: „Wir haben uns früh dazu entschlossen, die Digitalisierung anzugehen. Deshalb haben wir heute eine vereinheitlichte digitale Basis und Architektur, die es uns erlaubt, die neuen Möglichkeiten von Data Science und KI sinnvoll zu nutzen. Denn eines ist klar: Wer sich diesen Entwicklungen verschließt, wird nicht konkurrenzfähig bleiben.“

Auch wenn die Schweiz es erfolgreich geschafft hat, ein einzigartiges Innovationsökosystem zu entwickeln, das auf dem Zusammenspiel von Tradition und Innovation, von Weltkonzernen, spezialisierten Kleinunternehmen und Mittelständlern, von Spitzenforschung und praxisnaher Ausbildung basiert: Innovation bleibt ein dynamisches Konstrukt, der Erfolg bietet keinen Anlass, sich auszuruhen. „Wollen wir unseren Wohlstand halten, müssen wir uns immer weiter bewegen“, erklärt Prof. Dr. Rudolf Minsch und macht auf einen für ihn besonders wichtigen Punkt aufmerksam. „Wir dürfen uns nicht abschotten, sondern müssen offen bleiben. Rund 50 Prozent der Schweizer Start-ups werden von Ausländern gegründet. Ohne sie sind internationale Spitzenforschung und Innovation unmöglich.“ Wird dieser Weg weiter verfolgt, gibt es auch in Zukunft Innovationen „made in Switzerland“ – und zum 15. Mal Platz eins beim Global Innovation Index.

Das CSEM ist auch an der Konzeption eines NASA-Weltraumteleskops beteiligt. Unten: ein Spiegeltelskop aus sechs Elementen. Oben: eine 3D-gedruckte Struktur, um den Spiegel hochpräzise auszurichten

Credit: Fotos: CSEM (2)